何とか間に合った全国切符

・

秋の負けから成長した精神力

・

・

🔶北信越選抜大会 R05.1.14 in石川県小松市

◎県1位校リーグ

北越 1-② 高岡商業(富山)

北越 ②-1 敦賀(福井)

北越 ②-1 松商学園(長野)

北越 0-③ 能登(石川)

2勝2敗で3位。

◎第3代表決定戦

北越 ②-1 福井商業(福井)

・

秋の県新人戦でベスト4に一つも残れずに敗退してから、3カ月。何とか全国選抜への道をこじ開けました。

夏は誘われた研修大会も断って、ひたすら基本をやりました。

力があるチームではないので、下地を作ってこの大会に臨みたかったです。

チームとしての土台作りに日々精進した夏。惨敗の秋。

落ち葉の下に夏に咲く花の根を地道に作ってきましたが、真冬の小松ドームで、ようやくその芽が出てきた感じです。

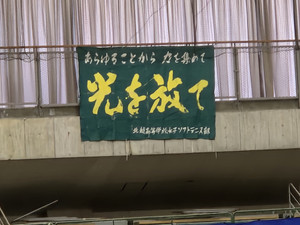

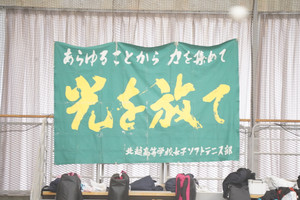

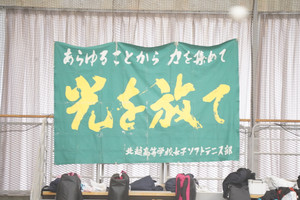

今年のチームスローガンは「日々向上」です。

とてもシンプルですが、今の幼いチームにぴったりだと思います。

・

2面展開で夜18時過ぎにスタートした第3代表決定戦。

高橋寧々・渡辺七瀬ペアの試合は長いラリーが続き、隣のコートで第1対戦と第3対戦、2試合が終了(1勝1敗)してもまだG3-2で続いていました。

消耗戦です。

相手の福井商業はダブル後衛。とにかく粘ってきます。

高橋が最後までよく打ち切りました。

ガマンだったと思います。

ガマンしながら攻める。ガマンしながら走り切る。

1時間を超える熱戦でした。

・

・

秋の高橋では勝ち切れていなかったでしょう。

あの頃はまだガマンすることの大切さをわかっていませんでしたから。

きっと1点を安易に取りたくなって、不要なところでドロップショットを使ったり強引に攻めてミスをしたりしていたと思います。

G3-2でマッチポイントを握りましたが、ダブルフォルトで逃し(まだまだ幼いのです)、ファイナルへ。

ファイナルも一進一退。手に汗握る展開です。

「ガマンするって『超強気』なんだよ」

どこかでそう言ったことがあります。

あの緊張とあのプレッシャーの中、辛抱強く正確に闘い続ける精神力が試されました。

・

・

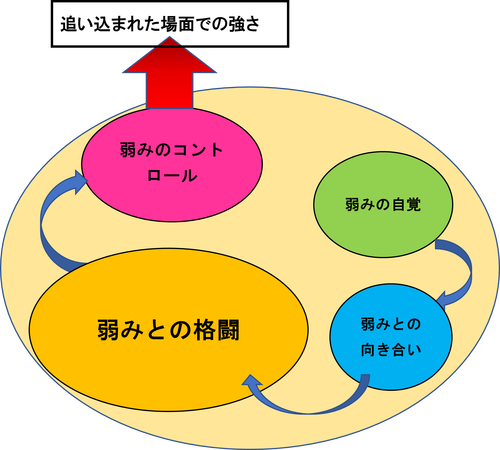

高橋が自分の幼さと本気で向き合う意志を固めたのは、秋以降です。

まだコントロールしきれるところまでは成熟していませんが、ようやく自分の弱さと向き合うアスリート魂が芽生えてきました。

「弱さと向き合う」とは「甘さへの逃げ」と向き合うことですから、幼い心では耐えられません。精神的に幼いとあらゆる方便を使って向き合うことから逃れようとします。本人は自分が逃げていることに気づきませんが、こちらはわかります。

・

全国切符をつかんだ次の日、祝福を伝えに来てくれたある監督さんから「先生は、こういうギリギリの勝負に強いですよね。何故ですか。」と聞かれました。

あまりの直球にたじろぎ、適当なことを言ったと思います。申し訳ない…

その先生の勇気ある直球に応えられなかったことが心にひっかかっていましたので、答えになるかどうかわかりませんが、ここで自分なりの考えを述べてみます。

・

まず監督さんが最後はギリギリの精神力勝負になるのだと肝に銘じているか否か。

肝に銘じているとすれば、日々の練習がたとえば200日あったとして、200本の糸がその勝負になるギリギリの場面に集まっていくイメージ。200日間、その日を目指していなければなりません。子供たちにそんなこと無理です。こっちが日々そのXdayに導いていくのです。高校世代の育成監督の、ここが最も大切で最も難しいところだと思います。

さらに事を難しくさせるのは、若い魂は成長に一人ひとり差があること、しかもそれぞれの魂は発展途上にあるということ。200日あったとして、170日目あたりでようやく言えることを30日目あたりでは言っても効果はありません。でも、30日目で言った方がいい子もいます。押したり引いたり、試行錯誤。右往左往。問題で山積の部隊を連れて、でこぼこ道に行く手を阻まれながら、予期せぬ場所での地雷爆発に慌てつつ、でも着実に目標地点へ全員を進めていくのです。

・

・

それからわかっておくべきなのは、生徒が真に成長するためには監督の指導よりも、仲間からの刺激がとても重要だということ。だからチームの土壌を「成長畑」「進化畑」にしておく必要があります。ネガティブな空気はできるだけまん延させないように。

北風も重要です。春風お日様ばかりでは、ギリギリの勝負になんて耐えられません。

生徒の挫折こそチャンスです。挫折のない成功ドラマなんてありますか? 挫折や停滞はむしろステップアップへのターニングポイントです。監督は(そして親も)そうとらえる度量が必要です。

・

・

こうして、生徒それぞれが自分の弱さを隠さず認めて、たとえ行ったり来たりしながらでも、自分と向き合う勇気を失わず、転んでも立ち上がって前に進むよう全力で促していく。

とどのつまり、監督が最後はこの子たちとギリギリの勝負を戦うのだと覚悟していること。そして、その先の感動を強く思い描き、徐々に生徒にもイメージさせて同じ思いを共有すること。

いかがでしょう。

僕はこうして1日1日を北越の子供たちと生きています。

・

高橋は秋以降、自分の弱さにようやく真っ直ぐ目を向けることができるようになりました。以前とまるで違います。ただ、まだまだ。大将戦に勝ち切る強さはありません。

やっとこれからですね。でもスタートは切りました。ガンバだ、寧々!

・

ペアの渡辺七瀬は、秋の新人戦、高く上がったマッチポイントのスマッシュを叩けませんでした(Dream Factory 2022秋 参照)。あれがこの子のトリガー(引き金)でした。日々、自分の弱さと向き合ってきました。今回の試合は大事な場面で何本もスマッシュを打ち切りました。

・

・

もう1ペア、全国選抜へ扉を開いた立役者は、安藤・土橋ペアです。

特に土橋はそれまで全敗。しかも、「ミス祭り」=ミスの連発で試合を壊してきたこれまでの土橋と同じでした。

ただ、秋からの土橋の「姿勢」は以前と変わりました。

幼いながらも必死で自分の弱さを引き受けようとしてきた。実際には心と実態が嚙み合わないことも多いのですが、意志だけははっきりあった。

最終戦は、土橋の「向き合い続ける強さ」にかけてみました。

すると信じられないことが起こりました。

土橋はこの試合に限って、ほぼノーミス。

安藤も自己ベストで戦い、一番大切な試合を④-0で勝利したのです。

「どんなマジックを使ったのか」と翌日に問われましたが、何もないです。

ただ、土橋が「向き合い続けていたこと」を知っていた。

家に帰ってからも、倉庫の中で自主練していたことを知っていた。

だから、一カ所だけ調整して、ガンバ! と言って送り出した。

それだけです。

・

・

スタートの高岡商業戦、結局何一つ積み上げてきたことができなくて、もうこれ以上ないってくらい、もう誰も手に負えないくらいミスの連発祭りだった。

その後も立て直すことができず、リーグ戦全敗…。

また私は自分を見失った。

それでもチームは2勝2敗でリーグ3位。

2位校リーグから上がってきた福井商業と最後の出場枠をかけた第3代表決定戦を戦うことになった。

先生はこんな私にチャンスをくれた。

先生、最後まで私にチャンスをくださり、ありがとうございました。

おかげで、自分の学びに何が足りないのか、最悪な状況だとしても、何を整理し、何を明確にすれば戦えるようになるのか、ようやくわかった気がします。

あれだけ努力してきたのに、今までと変わらない自分。でも、最後の決定戦ではほとんどノーミスでポイントし続けられた。やっぱり、私は自分のことをまだ知らない。今日1日で経験できたもの(地獄と天国)は大きいです。これを言語化して、3月の全国選抜で最初からベストを出せるように、チームを信じて、先生を信じて、積み上げていきます。

1月14日 土橋日加里

・

まだ、「力」ではありません。

リーグ戦全敗ですから。わかった気になったとしたらむしろ怖い。

でも、自分と向き合うことに目覚めた。

「芽生え」ですね。

花を咲かすには、まだまだ、たくさんの超えるべき壁が、超えるべき自分があります。

土橋もガンバだ!

・

・

秋の県新人戦の時、相手の前衛に疑心暗鬼になって怯え、戦えなかった下里が(Dream Factory 2022秋)、この大会で2試合出場したことは最後に付け加えておくべきでしょう。

「自分に閉じていくものは、自分に負ける」この法則を地で行く下里でしたが、秋の負け以降、自分の殻に入ってしまう自分の「質」と必死で向き合おうとしてきました。

「他者と協働することに自分を進化させるキーがある」、という僕のアドバイスを受け入れて、自分地獄から抜け出してきました。決して得意でも好きでもないですが、自らを鼓舞するように他者の中へ交わっていきました。

そうして、いろんなところに協働することで、向上の扉が開いていくことにようやく気付いていったように思います。県選抜で一度も出さなかった下里をトライさせたのは、彼女の冬休みの取り組みと成長を認めたからです。

実際、練習では自分を超えた強さを表現できるようになってきたので、チャレンジさせました。

・

・

結果は2戦2敗ですが、価値ある出場、価値ある負けだと思います。

将来の劇的なドラマにつながるきっかけにしてほしいです。

・

春の全国選抜に向けて奮起してほしいのは、勝負どころで全敗した須貝・冨樫ペアですね。

県の選抜大会では成長を表現できた二人ですが、他の仲間が次々と自分と向き合い始めたのに、なかなか覚悟ができず(アスリートとしての覚悟というものがわからず、と言った方がいいかな)、自分の甘さに妥協してきた日々がこの上位大会で露わになりました。

・

・

この大会、石川県の能登高校は完勝です。

昨年のインターハイで団体ベスト8。今年はその上を狙っているはずです。

同じブロックに、このような真っ直ぐなチームがあることはありがたい限りです。

5カ月後、夏の北信越でどこまで迫れるか。

須貝と冨樫の脱皮が大きな鍵になるでしょう。

ガンバだ!!

・

それから、もう一つ。

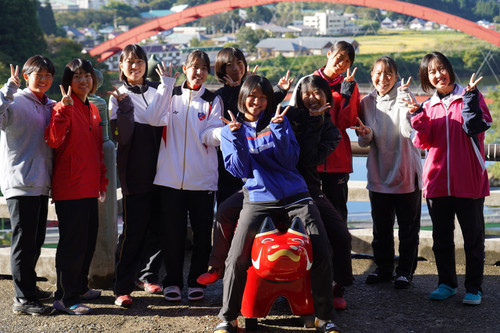

冒頭の写真に、一人だけ謎の青トレーナーを着て真ん中に写っている田口未晄(みこ)という1年生がいます。まるでバレーボールのリベロみたいですが、まさにチームのリベロのように頑張ってくれています。

フィジカル、スキル、タクティクス、どれをとってもチームについてくることができず、秋くらいまではネガティブな思い込みにとらわれていましたが、精神的に1歩成長しました。

できないことを他者と比較してマイナスにとらえるのではなく、できないからこそできるように努力することが必要だということ、その日々を自分の成長過程としてポジティブにとらえること、その当たり前すぎることを受け入れたように思います。

何より素直になりました。

・

Japanの元監督さんが、成長していく選手の条件の一つとして「素直さ」をあげていましたが、強く共感します。まだまだ幼く、あらゆる面で大失敗を繰り返していますが、その一つひとつを経験値として成長していくはずです。田口のこのような「素直さ」はチームの土壌をポジティブにしてくれます。今回の全国切符獲得に確実に貢献してくれました。

・

・

大晦日に田口から1年の総括と新年の決意を伝えるメールが届きました。そのメールと僕からの返事を載せます。田口のメールのキーワードは「人間性」と「周りみて」です。さりげなく書いていますが、自分の弱さと課題をちゃんとつかんでいるんだなと嬉しくなりました。

・

こんばんは。

今年1年色々失敗もあったけどスキル面だけじゃなく人間性の部分でも沢山学ぶ事が出来た1年だったなって思います。

来年もチームで日本一を目指して日々向上できるように周りみて動いていきたいし、自分もIHの切符を掴めるように、時にはきついこともあるけど乗り越えて恩返しできるように頑張っていきます。

またよろしくお願いします。

未晄

・

田口、あけましておめでとう。

大晦日の決意、確かに受け取りましたよ。

君は9ヶ月で本当に大きく成長したと思います。

幼い君には厳しい場面もたくさんあったと思いますが、このチームでの成長に許された時間はたった2年間しかないのです。

スキル的にもフィジカル的にも戦術的にも精神的にもスタート地点が低い分、君だけ急な坂を登らされているような気にもなったでしょう。

でも、君は逃げずに受け入れて、つまずく度に前を向いて進んできましたね。

チームはそんな田口が大好きなんですよ!

失敗を繰り返しながらも、自分の幼さと向き合いながら、今年も進み続けなさい。

厳しい道だけど、価値ある道ですよ。

ガンバ!

・

・

・

現役から恩送りの3年生へ 感謝を込めて

・

県選抜 2年ぶりの優勝カップ奪還!

・

・

・

県インドア個人戦

1位 渡邉七瀬・高橋寧々

2位 冨樫凛・須貝若菜

・

・

・

・

Another Dream Factory(後半)

一昨年の12月に届いた、ある高校生からのメール。

リーダーとして理想を描きながらも現実は全くかけ離れていて、必死でなんとかしたいのだけれど、孤立無援。

顧問の先生も力になってくれず、仲間も去っていく中、いつも空回りして、自分自身の努力や存在さえ疑うようになってしまった孤独な魂からの便りでした。

藁をもつかもうとする喘ぎのようなメールから、翌年の県総体までの半年間、彼とやりとりした心の交流を、彼の許可をいただいて、前回に引き続き掲載します。

きっと、全国の部活動で、理想と現実のはざまで悩み、苦しんでいる若い魂がたくさんあるはずです。

その魂たちへ、

現実に折れそうになっている君へ、

無力感に苛まれている君へ送ります、

Another Dream Factory!

(前回の前半部を読んでいない方は下へどんどんスクロールして、Dream Factory 2022秋の記事を先にお読みになってから、今回の後半をご覧になってください)

・

・

津野先生、お久しぶりです。

夜遅くにすみません。

返信に2ヶ月もかかってしまったこと、お詫びします。自分の中でも、部活の中でも様々な出来事があり、自分の中で気持ちを整理して書き出すのにとても時間がかかってしまいました。すみません。

まず、前回お話した自分が練習中にひどい言葉をかけてしまった部員についてですが、翌日謝罪をし、自分がその部員に対して期待していること、最後まで一緒にプレーしたいことなどを伝え、それ以降、以前よりも部活動に意欲的に取り組んでくれているように感じます。

次にブレーン制についてです。

自分達の部では、テストで欠点を取ってしまったりしてその補習で練習に来れなくなってしまう部員が数人ですがいます。テスト明けに大会が入っていることが多く、大きな問題だと感じたため、学習について呼びかけを行ったり取り組みをする係を追加で決めました。2月上旬にテストがあったため、それに向けてその係の生徒と話し合い、その生徒のやりたいことを尊重しながら、アドバイスをすることを続けました。その係について責任を持ち、意欲的に取り組んでくれて、中々上手くいかなったもののいくつかの取り組みも行いました。

ただ、不運なことに高校で新型コロナウィルスの感染者が出てしまい、自分も濃厚接触者となり、感染こそ無かったものの1週間近くトレーニングすら出来ない状態でした。ただ、その期間中もトレーニングに関する仕事を行う係の生徒と話し合い毎日のトレーニングメニューを作ったりなどして、なんとか1日1日を無駄にしないように、取り組みを途切れさせないように努めました。2年生の中での話し合いの機会も増えてきて、まだまだ上手くいかないことの方が多く少しずつですがブレーン制が機能してきたように感じます。

自分自身も自粛期間終了後は走り込みや体幹、インターバルなど春夏の大会を戦い抜けるように体力作りを重点的に行いました。(ここで宣言させて欲しいです。休校で落ちた体力を戻すためにも明日から毎日5時に起きてランニングをします!)

ただ、1月末あたりから副部長徒が体調不良などを理由に練習を欠席することが何回かあり、先生にも退部したい、という旨の話をしに行ったそうです。本人は、モチベーションが本当になくなってしまった、それが理由なんだと言っているのですが、おそらく仲の良かった同級生のBが抜けたことが彼にとってかなりダメージだったのだろうと容易に想像できます。けれども、練習に参加している時は私語もなく非常に真面目に取り組んでいて、尚更不思議に感じます。

そこで気付いたのですが、自分は初めて関わった1年生と向き合うことばかりに気を取られて、1番身近でプレーしてきた副部長と全く向き合おうとせずに避けてきていました。今、まん延防止も解除され、やっと待ちに待った通常通りの部活動を行うことができます。その部活で副部長としっかりと向き合って、どうして辞めたいのか、どうしたらモチベーションが上がるか、自分は一緒に最後までテニスしたいこと、副部長を最後まで続けられるかを話したいと思います。また他の部員一人一人とも、自分が日頃感じていること、1年前と比べて変わったこと・変われていないこと、部長の自分に対して抱いていることなどを改めて話し合いたいと思っています。

・

先生から受け取った、「一日一日を成長の現場にすること」この言葉を毎日思い出します。今日自分は、チームは成長できたか、出来てないのなら何が悪かったのか。

もう3月です。地区大会まであと2ヶ月程度しかありません。自分が部長になったとき、正直この時期には県の上位で戦えるレベルになると考えていました。けど、そんなに甘くなかった。それなのに、休校、部活動の時間短縮、声出しも禁止、接触も禁止。自然とネガティブな思考になってしまう時間も増え、差を縮めるどころか他のチームがどんどんと先に行ってしまうような感覚に陥っていました。

そんな時テレビで、4回転アクセルに挑戦し、惜しくも転倒してしまった羽生選手のインタビューを見ました。その中でも衝撃を受けた言葉がありました。それは、

「報われない努力ってあるなって思った。命がけで練習してきたけど、それを達成できなかった。それに関しては正直無駄だったなと思う。」

という言葉です。金メダルを2度も取り、それでも挑戦をし続けて努力を続けた人ですら、報われないことがあって、無駄だった、と言ってしまう。

高校に入ってからの2年間、特に部長になってからの1年間、ほとんどの事を長く続けられない自分がこの部活だけは、全力で続けてこられた。毎日に悔いがないかと言われたらそうじゃない日もたくさんあるけど、それでもそれを最大限無くす努力はしてきた。なのに、まだまだ思い描いてた自分じゃないし思い描いてたチームじゃない。このまま目標を達成できずに終わって、 全部無駄だったと思ってしまうのだろうか。

休校期間やまん延防止が発令されている期間、ずっとこんな事を考えてしまっていました。本当に自分は弱いです。絶対に希望を捨ててはいけないはずの部長が勝つビジョンを持ち続けられない。もちろん練習も締まりません。

でもそうやって考えていくうちに何通か前に先生から頂いた言葉を思い出しました。「結果承認が欲しいだけだ」という言葉です。

自分は失敗がとても怖くて嫌いです。ポーチボレーもスマッシュを追うのも苦手です。だからこれまでの人生、挑戦することが怖くて無難な道、成功する確率が高くて失敗しない道を選んできました。失敗してもなんとか自分を正当化して、合理化して自分を保ってきました。そんな誰よりも弱い自分に今ある使命は「チームで県ベスト4に入ること、そして個人で北信越、IHに進むこと」。これが達成できなければ失敗だし、しかもその失敗は今までとは違ってチームみんなに迷惑をかけて失望させてしまう。

けど、そうじゃないと気付きました。もちろんそれらが達成できなかったら失敗になってしまうことに変わりはないけど、今まで挑戦という事を恐れていた自分が、「成功確率のとても低い目標」に対して「報われるかどうか分からない努力」を約1年間にも渡って続けてこれている。こんなチャレンジができているんだと気付きました。中3でコロナで本当に悔しい思いをして、それでもまた、その辛い経験をしてしまうかもしれないリスクを背負いながらここまで続けてきた自分を誇りに思うし、今自分は今までで1番輝けてるんじゃないか、と思うことができるようになりました。気付きをくれてありがとうございます。

地区大会まであと約2ヶ月、もっと輝けるように、もがき続けます。

・

最後に質問があるのですが、今まで自分は、技術も実績も他校に劣る自分達がベスト4以上に入るために、必要なことだけを無駄をなるべく無くして要点を絞って練習してきました。ただ、最近友達と練習方法について話す中で、合理的に進めることだけが果たして正解なのか、という疑問が浮かびました。

こういう時こそ遠回りするべきなのでしょうか?

先生の意見を聞かせて欲しいです。

長文失礼いたしました。

2022.3月

・

・

・

・

山科君

お便りありがとう。

2か月の間、いろいろあったね。

そして、いろいろ考えたんだね。

僕が一番印象深く感じたのは、山科君の心の成長です。

理想と現実のギャップに苦しみ、思い通りにならなくて悩む日々。

仲間の離反の動き。そこへ追い打ちをかけるように襲ってきたコロナ禍。

これほどのネガティブな状況下で、君はそれでも前を向いて進もうとしている。

僕の言葉もエネルギーとして燃やしながら、次から次へと訪れる試練から逃げることなく、粘り強く困難を打開しようとしている。

強くなったな、山科君。

・

そうだよ。

君は今、とても輝いているんだよ。

一生の宝物になるような貴重な経験の真っ只中にいるのだよ。

・

羽生結弦選手のあの言葉は、僕も聞きました。

そしてショックを受けました。

あの言葉は超人的な努力と挑戦をし続けてきた彼にとって、感情的にそのままなのかもしれないけど、僕はその感情は言葉にすべきではなかったと思っています。

報われない努力はどこにでも数えきれないほどあるし、金メダル獲得者以外のすべての結果はある意味「報われない」ものかもしれません。

だけど、目標を達成できなかったから、その努力は無駄だった、というのは間違っています。

人にとって、「無駄」な努力など一つもありません。

結果につながらない努力も、報われない努力も星の数ほどあるけれど、すべての努力はその努力自体に星のエネルギーにも匹敵するほどの価値があります。

努力は、必ず何かにつながります。一見関係ないと思われることに影響を与えたり、自分自身の見方考え方を広くしたり深めたり、直接の結果にはつながらなくても全く別のフィールドに種が蒔かれたりします。

羽生選手は偉大なチャレンジャーですから、自分のこの「公にすべきではなかった言葉」の重さも自分への負荷にして、さらなる飛躍につなげてほしいと思います。

・

結果はわからない。

わからないからこそ、そこへ向けて努力するんです。

結果がわかっていたら純粋な努力って成立するでしょうか。

未来の君が現在の君の元へやってきて(ドラえもんの18番)、君は目標を達成すると告げられたら、嬉しいでしょうが、その後の「努力」は別のものであるはずです。

そして、それに価値はあるでしょうか。

努力とはそういうものです。

・

地区大会まであと2か月。

朝のランニングの誓い、シカと受け止めましたよ。

5時はまだ暗いね。

でも、春分点が過ぎるあたり、走り始めるころに東の空が白み始め、走り終わるころに全天の朝焼けが君を祝福するようになるよ。

努力し続ける自分とそれを包んでくれている世界との一体感を感じて、これ以上ないほどの充実感を覚える時が必ず来るから。

頑張りなさい。

・

最後の質問に答えますね。

いい質問です。

君たちが懐疑的になっている「合理的に練習を積み上げていくことが目標達成(勝利)のための必要十分条件なのか」という疑問は、全くその通りです。

必要なことですが、十分ではないです。

我々、北越女子も現在、県で10連覇中ですが、第1シードで臨んだのは約半分くらいです。

勝負事は基本的に同じだと思いますが、(合理的に)積み上げてきた実力を本番で発揮できるかどうかは、別の因子が絡んできます。

メンタルとか、闘志とか、チームスピリットとか言われるものです。

心を一つにして火の玉にして向かっていけるかどうか、その熱量を作れるかどうかがとても大切です。

僕は「勝利の方程式」という考えをチームには伝えています。

夢の達成=(S+F+T)H

というものです。

S=スキル、F=フィジカル、T=タクティクス(戦術・戦略)で、これは日々(合理的に)積み上げていくものです。

それは日々の練習が、理にかなったものであればあるほど、高まっていくものです。

その基礎実力点に、本番でのHが絡みます。

H=ハート、チームのファイティングスピリットです。

具体例で考えてみましょう。

S、F、Tは10点満点、Hは普段通りのメンタルで戦えた場合は「1」とします。

例えば、(S=8、F=7、T=7)で基礎点22のA校と、(S=4、F=5、T=3)で基礎点12のB校が対戦するとします。

練習試合で戦えば、10回やって10回すべてA校が勝つでしょう。

しかし、大会本番、A校は1番手で出たエースが本番で気持ちが受けてしまい、それを見た2,3番手も焦りが生まれ、ファイティングスピリットが半分しか発揮できなかったと仮定します。

そうすると、方程式の解は、22×0.5で「11」になります。

一方、B校は、キャプテン中心によくまとまり、とにかく敵に向かっていこうと意思統一できて、ファイティングスピリットが普段の2割増しで戦えたと仮定します。

すると、B校の方程式の解は、12×1.2で「14.4」となります。

僅差で、B校が勝ち上がる。

机上の論のように見えますが、これはとてもよくあることなのです。

・

この「ハート」を燃え上がらせ、チームの闘志に火をつけることは簡単ではありません。

でも、でも、山科君、諦めることはありません。

今の君の地道な努力を継続し、信頼関係を構築し、「絶対に県でベスト4つかもうな!」という強い思いをチームで共有できれば、大きな力が生まれます。

指導者がいないからこそ、君が中心となって、自分たちでやれるだけやってみようよ。

きっとなかなかうまくいかないと思います。

新たな困難が見えてくることでしょう。

でも、今の君なら、その意味をポジティブにとらえられるはずです。

そう、可能性がゼロじゃない限り、そこに向かって日々努力することこそがチャレンジであり、生きる価値そのものなのだと。

・

一つだけ、そのきっかけになるかもしれない提案をしますね。

1週間に1回でいいので、チーム全員で何か「追い込む」練習日をつくるのです。

北越でよくやるのは、

1.30分間走(コートの周りを自分のペース、ジョグより少し早いテンポ走)

2.200mダッシュ×7本

3.追い込みフィジカルトレーニング

必ず、やる前に円陣を組み、やり終えた後は、ハイタッチをします。

どんなことであれ、チーム全員で全力でやり切ることは、チームのハートを着実に育てていきますから、チャレンジしてみてください。

・

君の努力をいつも応援しています。

・

がんば!

北越高校

津野誠司

2022.3月

・

・

・

・

津野先生、お久しぶりです。

返信が何ヶ月も遅れてしまったこと、お詫び申し上げます。すみませんでした。

なかなか自分の中で言葉がまとまりませんでした。

・

結論から申し上げると、僕達は、県総体団体ベスト16で敗退しました。

前回の返信を頂いた3月まで遡ってお話させて頂きます。

・

先生にもお話した通り、そのメールの後から僕は毎朝のランニングを開始しました。それに加えて、津野先生に教わったようにチームでの体力強化も始めました。しかし、数週間が経ったあと、足の膝に違和感を感じ始め、段々と痛みは強くなっていき、歩くのでさえも痛みを感じるようになってきてしまいました。そこで接骨院で診てもらったところ、冬の県予選前にした膝の怪我が再発したという事でした。幸い、捻挫や骨折ではありませんでしたが、4月の初めから2週間程度ほとんど練習ができませんでした。練習方法が悪かったのか、疲れが取れていなかったのかは分かりませんが、いずれにしろ自分の不注意でチームに迷惑をかけてしまったことに大きな罪悪感を感じていました。

しかし、立ち止まってはいられません。4月に入り、1年生が3名、入部してくれました。新体制でのスタートです。実はその少し前から、副部長と自分の2人で分担しながらメニューを作るという方法に変更して練習を進めていました。今まで自分一人でやり過ぎていたことをもっとチームメイトを信じて仕事を任せ始めていました。その成果もあって、自分が怪我で練習に参加できない期間も、副部長がチームを引っ張り、いつも通りの練習を続けることが出来ました。これは本当に大きな進歩でした。チームに足りないことを考え、メニューを作るうちに、次第に副部長からチームへの言葉も多くなっていきました。本音は分かりませんが、僕にはこのチームに何かを残そうとしているように感じました。

さらに、怪我をして練習に参加できなくなったことで、今までコート内からしか見ていなかったものをコート外から見えるようになり、新たな発見がありました。それに加えて、今までよりもより入念にアップ、ストレッチをするようになりました。

4月に訪れた変化はこれだけではありませんでした。冬(1月)から練習に参加していなかった、当時1年、新2年生の後衛、Mが練習に復帰しました。理由などに関しては先生との間でやり取りがあったようなので深くは聞きませんでしたが、なんにせよチームにとって大きなプラスとなりました。

ただそうは言っても約2ヶ月半のブランクがあります。正直、地区大会には間に合わない、県に間に合ったらいい方だろうと予想していました。しかし驚くべきことに、プレーの質が全く落ちていなかったのです。彼に聞くとその間はほとんどラケットを触っていなかったようです。本当にすごいセンスの持ち主だと思いました。ただ、もちろんその間にもチームの雰囲気はかなり変わった部分もあったので、そこに早く慣れてくれれば、これは本当に大きな戦力になると確信しました。

後にも書きますが、結果的に彼が僕たちのチームのキーパーソンとなりました。

(中略)

・

6月、県総体。

1年間思い描き続けた舞台です。何度もこの日の夢を見ました。地区大会前に試して上手くいった調整法に今回も取り組み、チームの状態は悪くありませんでした。

しかし1日目の個人戦、自分のペアは外シードのペアに何も出来ずに2回戦ストレートで敗退、副部長のペアも1回戦1ゲーム目の競ったゲームを取られるとそのまま流れを変えられずまさかの初戦敗退、第1シード対策をしてきたMとNもそこに当たる前に2回戦ファイナルで敗退しました。

その日の夜、全員を集めて明日の団体戦の対策を練りました。想定外の惨敗に気分が落ち込んでいるのだろうな、と想像していたのですが、メンバーは意外にもそんなことは無く、逆に「団体こそは」という切り替えができていました。

その表情を見て、今日の反省をするよりは明日何をするかのプランをシンプルに、明確に示すことの方が重要だと考え、各自の思うプランを話し合い、全体のプランを練りだしました。

・

運命を決める最終日、団体戦2日目。

相手はこの1年で急激に成績を伸ばしてきたZ高校。

今年の男子の実力は正直冬の時点では、上位8チームがほとんど並んでいたと思います。だからこそ、この冬と春でどれだけ勝負できたか、その差が勝敗を決めると思っていました。

自分たちは上位チームよりも少し下の実力だろうと思っていました。もしかしたら個人の技量では負けてしまうかもしれない、それでも何があるか分からないのが団体戦。

この冬と春にかけてきた気持ちも努力にも自信がありました。

チーム力で勝負する。そう決めて挑みました。

ここに勝てば外シードと当たります。

絶対にそこまで行くぞ、そう試合直前にみんなに呼びかけました。

・

1番の試合が入ります。

この試合、自分は決めていたことがありました。

もしこの試合で負け、チームも負けてしまったら自分は引退してしまいます。もちろんチームへのプレッシャーもあります。だからこそ今までの2年間の全てをぶつけたいという気持ちは強いかったです。けれど、勝ちたいと思えば思うほど、自分は体が固くなっていくことを知っていました。

だからこそ楽しんで、笑顔で。

逆マッチでもその状況を楽しんでやると決めて臨みました。

これは今までの大会一つ一つで色々なやり方、気持ちの作り方でトライし、得られた自己分析でした。今までの負けは何一つ無駄になっていない。それが自分に自信を与えてくれました。

相手はおそらく3番手、こちらと同じオーダーでした。ここで勝てないと、次のMとNが当たるのは相手の1番手となり、厳しい試合が予想されました。何としてでもここで勝ってリードしておく必要がありました。

プレイボール。

こちらのプランがばっちりとハマり、最高の形で1ゲーム目を取ります。2ゲーム目も相手のミスが増えゲームカウント2ー0。

しかしここでこちらの後衛が少し崩れ始めました。そのまま流れを変えられず、ゲームカウント2ー2、2ー3と逆転されてしまいます。

自分の中で「ここだぞ。」という声が聞こえました。迷わず後衛に駆け寄り声をかけます。

「相手も焦ってる。こっちも自分達のプレーが出来てる。よし、このゲーム楽しもう。」

ポイントは2ー2から2ー3、次は自分のレシーブです。ここを取ればデュース。

しかし最後はあっけなく相手のノータッチエースで終わりました。

不甲斐なさでいっぱいで涙がこぼれそうでした。

・

それでもまだ試合は終わってない、MとNに望みを託しました。ここからが今大会のハイライトです。

やはりさすがと言うべきか、相手は完成度の高い、ミスの少ないプレーで圧倒してきます。それでも逆境に強いMとNは必死で食らいつきます。2人とも力みはほとんど無く、とてもいい表情をしていました。ゲームカウントは2ー2から3ー2、エースペア相手に素晴らしい内容の試合をしていました。Mは焦らずに相手後衛と打ち合い続けます。Nも相手の得意のパッシングを何本も止めました。過去最高と言っていい程の好ゲームです。しかし相手もさすがに譲らず、追いつかれて3ー3。

しかし、チェンジサイズでベンチに戻ってきた2人の表情はまだ揺れ動いていませんでした。

お互い譲らないシーソーゲームでポイントは4ー4、しかしそこから2連続失点を許し4ー6。

後がありません。

セカンドレシーブを振り切りコーナーへ、そこから長いラリーになります。

最後は相手後衛のアタックを止められず、ゲームセット。

・

・・・僕たちはベスト16で敗退しました。

悔しかったです。本当に悔しかったです。自分達が勝てなかったこと。そして勝敗を2年生に託してしまう形になってしまったこと。

ベスト4には挑戦すらできませんでした。

けれど、後輩のMとNの試合を見て、自分は胸がいっぱいになりました。もちろん自分達が勝てなかった罪悪感もあったと思います。けれどそれよりもその2人の試合に、表情に、成長ぶりに、希望が見えたからです。この2人なら、この2人がいるチームなら、来年こそは自分達の思いをベスト4の舞台に連れて行ってくれるのではないかという希望が見えました。ここまで1年間やってきて良かったと、そこでようやく思えました。

ずっと来ないと思っていた彼らのターニングポイントはここだったのかと。

・

もちろん、2年間本気でやってきて、この成績しか残すことができなかったことは本当に悔しいけれど、それでも1日1日を全力で生きた自信が自分にはあったし、もう一度やりたいという気持ちはありませんでした。自分が勝てなかったことよりも、チームや後輩の成長が何よりも嬉しくて、このチームに、自分は少しかもしれないけれど何かを残すことが出来たのだと誇りに思いました。このチームでプレーをする事ができて、部長をさせてもらう事ができて、幸せでした。

・

最後になりますが、津野先生、昨年の冬から本当にお世話になりました。顔も知らない自分に本気で向き合って頂いて、多くの言葉を頂きました。この1年で、自分が本気になって取り組めば、誰かが声をかけてくれる、協力してくれるということを身に染みて感じることが出来ました。

辛かったあの日々で、勇気をだして先生にメールを送って本当に良かったです。

本当に、本当にありがとうございました。

・

北越高校の活躍を心からお祈りしています。

(本間選手、ハイジャパシングルス3位おめでとうございます!)

2022.夏

・

・

・

・

山科君

君たちのDream Factory 読ませてもらいました。

素晴らしいドラマを生き切ったのですね。

君が一番苦しかったあの冬の日、藁をもすがる思いで僕にメールをくれた日から半年のドラマでした。

・

「2年生のM君が戻ってきた。」

これは山科君が言う通り、ドラマの大きなターニングポイントでしたね。

ただ、僕は、4月のもう一つの変化、「副部長と二人で分担しながらメニューを作るという方法に変更して練習を進めていた」ということ。

しかもそれが「今まで自分一人でやり過ぎていたことをもっとチームメイトを信じて仕事を任せ」たいと思ってのことだということ。

そっちの変化の方に、強く心を揺さぶられました。

そこに君の成長とチームの成長を見るからです。

大切なことを人に任せられるというのは、その人を信頼していなければできないことです。

副部長さんも、君からの信頼を感じて、チームへの働きかけを積極的にするようになった。

信頼が信頼を生み、リーダーシップもチームとして発揮できるようになったのですね。

・

M君のペア、そして副部長さんのペア、いずれもその強さはペア間の「信頼」にある。

ミスが重なっても、辛い場面でも、二人で超えていく。

「チーム山科」の2022年のキーワードは、間違いなく「信頼」です。

その「信頼」は、君が成長する中で選んだ道であり、その結果チームに浸透した財産です。

・

そして、ついに迎えた県総体の団体戦。

部長の君が心に誓ったことは

「チーム力で勝負する」

さらに、己の弱さを知った君が自分に言い聞かせたのは

「2年間のすべてを笑顔で楽しんで表現する」

この「チーム山科」の最終試合は、一つひとつの場面が胸に迫ってきて、自然と涙が溢れていました。

半年前の君の勇気ある「第一歩」から、ここに至るまでの日々が深く重なって、本当に本当に心から感動しました。

最後の君の言葉は、読めば読むほど、人間の崇高さを感じずにはいられません。

・

「報われない努力もある」

この言葉は正しくはこう説明されるべきだということに、君も同意してくれることと思います。

「努力にはその努力が目指した成果としては直接報われないこともある。しかしその努力は、努力した本人、もしくはその努力の影響を受けた周囲の人間、または未来の世界に何らかの光を灯すものである。」

私も君の勇気と努力から希望をもらえた一人です。

君と出会えて幸せです。

・

ありがとう。

・

北越高校 津野誠司

2022.夏

・

・

・